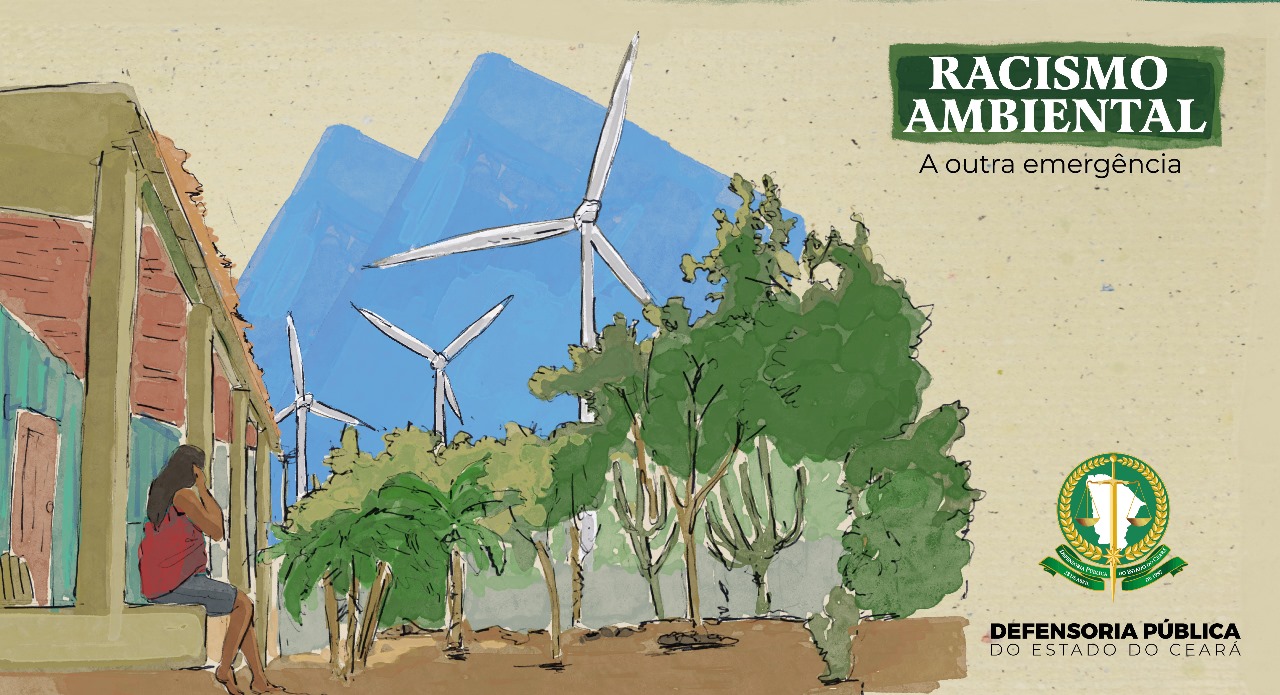

Racismo Ambiental: a emergência silenciada

A Defensoria inicia nesta segunda-feira (19/5) uma série de reportagens sobre Racismo Ambiental, em alusão à campanha nacional “Justiça Ambiental é Justiça Social”. No Ceará, a Defensoria dedica todo o ano de 2025 ao projeto “Defensoria Verde: presente sustentável e universal”, que marca o compromisso da instituição com o tema

Texto: Bianca Felippsen

ARTE: Diogo Braga

E se a terra pudesse falar? Talvez ela sussurrasse histórias à margem, esquecidas, onde a vida é sufocada pelo peso do concreto e pela ausência de dignidade. Talvez ela chorasse junto às águas poluídas que banham as comunidades periféricas, onde os direitos que nunca chegam.

Historicamente, o termo racismo ambiental aparece no caso Warren County, na Carolina do Norte, em 1982. Na época, 16 mil habitantes, majoritariamente negros e em situação de pobreza, seriam impactados por um depósito de resíduos. A mobilização ganhou visibilidade, sendo o primeiro protesto contrário ao racismo ambiental.

Benjamin Chavis, líder afro-americano, cunhou o termo batizando os efeitos da emergência climática nos territórios. Hoje líderes mundiais, pesquisadores de diversas áreas e gestores usam o termo para nomear os impactos desiguais da degradação ambiental nos territórios racializados.

Ainda hoje, o conceito é desconhecido por muitos, embora os efeitos sejam visíveis. O racismo ambiental traduz o tempo em que os desastres climáticos e os danos ecológicos não atingem todos da mesma forma. São desproporcionais, porque recaem com mais força sobre aqueles que já acumulam desigualdades históricas — pessoas negras, indígenas, periféricas. Quando as catástrofes chegam, são essas vidas negras, indígenas, quilombolas e periféricas que colapsam primeiro.

No Brasil, o racismo ambiental marca a vida de pessoas negras, indígenas, quilombolas e seus territórios como uma cicatriz da exclusão. É uma lente para compreender como a desigualdade ambiental tem cor, classe e CEP.

Foi nesse contexto que a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, provocou debates ao usar o termo durante as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro e, posteriormente, o Rio Grande do Sul em 2024. A declaração gerou reações adversas, que ela classificou como uma “reação desproporcional” diante do desconhecimento geral sobre o tema. Professora de formação, Anielle assumiu uma postura pedagógica para explicar os fundamentos do conceito e reforçar a legitimidade do lugar que uma mulher negra ocupa ao produzir conhecimento e participar da formulação de políticas públicas.

Em entrevista inédita para a Defensoria do Ceará (confira clicando aqui), Anielle relata seu envolvimento direto na criação de políticas voltadas à justiça ambiental. “Racismo é racismo, e precisamos lembrar disso. Mas o racismo ambiental é, sem dúvida, um tema da modernidade. Não se pode falar de desigualdade, de gênero ou de território sem considerar os impactos da crise climática. É por isso que trabalho tão próxima das ministras Sônia Guajajara (ministra dos Povos Indígenas, entrevista aqui) e Marina Silva (ministra do Meio Ambiente), e tenho muito orgulho disso”, afirma.

Neste 19 de maio, Dia Nacional da Defensoria Pública, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores (Anadep) e o Conselho Nacional de Defensores e Defensoras Gerais (Condege) lançam a campanha “Justiça Ambiental é Justiça Social”. No Ceará, a Defensoria iniciou o ano de 2025 com o projeto “Defensoria Verde: presente sustentável e universal”, que marca o compromisso da instituição com o tema.

A defensora pública geral do Estado, Sâmia Farias, explica que, em 2024, foi iniciado o projeto Amar Defensoria, voltado ao mapeamento de conflitos socioambientais no litoral cearense. A iniciativa se consolidou como base para a construção da primeira política ambiental da instituição. “A partir dessas incursões aos territórios, das escutas nas audiências dos Orçamento Participativo e nos diálogos com os movimentos, foi possível mapear situações vividas por comunidades tradicionais ao longo do litoral. São questões relacionadas à permanência em suas terras, à especulação imobiliária, ao avanço do mar, à escassez de recursos naturais e aos impactos ambientais diretos sobre sua sobrevivência”, explica. “Essas populações lutam para permanecer em suas terras frente à pressões econômicas que ignoram sua ancestralidade, seus modos de vida e seus direitos. O projeto já percorreu nove territórios e segue em 2025 mapeando conflitos para trazer eles aos centro do debate e garantir direitos”, pontua.

Para fortalecer essa atuação, a Defensoria anuncia a criação de um Grupo de Trabalho voltado à defesa do meio ambiente. “A Defensoria não se isenta desse enfrentamento. Ao contrário: articula, propõe, escuta e atua — inclusive judicialmente — para que as decisões sobre o presente e o futuro incluam quem historicamente foi silenciado. É com alegria que anunciamos o Grupo de Trabalho de Defensoras e Defensores em Defesa do Meio Ambiente, com foco em qualificar o debate e atuar nos territórios tradicionais, conflitos fundiários, grandes empreendimentos e denúncias de racismo ambiental”, anuncia.

A defensora geral Sâmia Farias conclui com uma defesa enfática do papel da instituição. “A Defensoria precisa ir além da judicialização. Nosso compromisso é com a escuta ativa, a articulação de políticas públicas e a presença em territórios onde o Estado não chega. Na luta por um presente mais verde e mais justo, o papel da Defensoria Pública é amplificar vozes silenciadas, enfrentar o sistema e pautar o direito de existir em plenitude”.

Território é gente

O filme brasileiro Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, retrata com vigor essa exclusão histórica. Em meio à distopia construída no sertão brasileiro, que fala sobre distopia e exploração, emerge uma metáfora potente sobre opressão, pertencimento e resistência. Em uma das cenas, ao ser questionada sobre “quem nasce em Bacurau é o quê?”, uma criança responde: “gente”.

Para a Defensoria, falar de meio ambiente é falar de gente. É por isso que a pauta não se limita apenas ao campo da ecologia e se conecta ao direito à moradia, ao saneamento, à alimentação e à segurança territorial. São as violações do hoje que se conectam as lutas dos povos da florestas, das periferias e das ruas.

“No contexto brasileiro, o racismo ambiental se manifesta no sistema carcerário, na população em situação de rua, nos apartheids urbanos das grandes cidades. É esse rol de injustiças, onde faltam direitos e sobram desigualdades que chegam à Defensoria”, explica a supervisora do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas, defensora Mariana Lobo. Ela tem atendido questões macro e aponta ainda que os impactos vão desde a migração de refugiados climáticos — como os indígenas Warao — até os conflitos gerados por grandes projetos, uso indiscriminado de agrotóxicos, a mineração e instalação de parques eólicos. O novo grupo de trabalho deverá atuar em diálogo direto com o Núcleo de Direitos Humanos como um braço estratégico para abraçar essa pauta.

A defensora Rayssa Cristina, titular em Morada Nova e da turma de primeiros defensores cotistas negros, aponta a relação direta entre desastres climáticos, desigualdade e cor da pele: “Eu já morei em quatro regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, e em todas elas a gente verifica essa relação do clima com as pessoas. Onde está a localização das pessoas da mesma cor que eu? Onde elas moram?”, questiona.

Raysa nota em sua atuação diária a luta de mulheres negras por direitos. “No orçamento participativo da Defensoria, que foi realizado em Limoeiro do Norte, a gente até viu um grupo de mulheres negras, em sua maioria, que estavam ocupando um terreno da prefeitura que já estava previsto há muito tempo para ser desapropriado e essas mulheres começaram a enfrentar o poder público por moradia. A gente sempre vê mulheres negras e, especialmente mães-solos periféricas, disputando esses direitos, porque elas são as pessoas mais atingidas com as desigualdades e as mudanças climáticas”, lembra

Lembra ainda a seca no sertão e as mudanças anuais impactam na sobrevivência. “Esse ano foi um ano de certa estiagem, então a população acaba sofrendo muito mais os impactos do clima. A subsistência vem da terra, né? A agricultura é a principal forma de atividade e de renda da maioria dos meus assistidos. Então o tempo impacta diretamente na sobrevida e na qualidade dessa vida para eles”. Ela reforça a necessidade de que as políticas públicas auxiliem a superar as vulnerabilidades. Para a defensora, o olhar para os territórios mais vulneráveis é parte indissociável da luta antirracista.